|

♪チャッチャカチャカチャカ、チャッチャ パフ♪

「笑点」。

コレ、もともと若手落語家の番組だったのが40年以上続いて、今ではお茶の間から切っても切れない番組になってしまいました。いろんな人からよく言われます。 「がんばって笑点に出てください!」 ムリムリ!誰かが病に倒れないと新メンバー増えないし、東京に噺家500人いるんだから後がつかえすぎてます。後期高齢者も現役ですからねぇ。 で、笑点と言えば大喜利。今回は大喜利のお話です。 実は「大喜利」の「喜利」とは「ピンからキリまで」の「キリ」です。 寄席の興行で最後に出演者が大勢集まって余興を見せるのが「キリ」です。一番最後、トリの後にやるから「大喜利」。ほとんどやりませんが、休憩前、つまり真ん中あたりでやると「中喜利(ちゅうぎり)」になります。 ちなみに「ピン」というのもあります。昔は一番最初、開演直後に賑やかしで2、3人で簡単な衣装を着けて掛け合いの茶番劇などをやることがありました。最初にやるから「ピン」。今ではこの茶番劇自体を「ピン」と呼び、「ピン」が元の意味での「ピン」として演じられることはまずありません。「ピン」をやることすら珍しいですからね〜。 まぁつまり元はそのまんま、初めが「ピン」で終わりが「キリ」なわけです。 ただし「キリ」は今でもその語源通り、興行の最後に見せる芸人の余興。 狭義では、お馴染みの司会者がお題を出してみんなが答えるというスタイルを大喜利と呼びますが(これは正確には「ものはづけ」といいます)、実は大喜利は何でもあり。 ほんとに色々ありますよ〜。 「住吉踊り」 「かっぽれ」、「深川」、「伊勢音頭」などの寄席踊りを面白おかしく見せます。一人踊り、掛け合い踊り、立ち回り、壮観な総踊りと、さまざまな趣向を凝らします。 「二人羽織」 宴会などでよくやるアレ、もともとは寄席芸です。2人ではなく羽織の前に入る役、後ろに入る役、進行役の3人の掛け合いです。 「鹿芝居」 “噺家の芝居”を詰めて“しかしばい”。大道具・小道具を揃えて噺家が歌舞伎の名作に挑む。迷作かも? 「芸人バンド」 寄席の高座に自前の楽器と音響機材を持ち込み、腕はともかく本格的にバンド演奏。いいのか? そしてお馴染みの「ものはづけ」の大喜利、お題は色々ありますが笑点でご存知の通り。ただし座布団のやり取りは笑点のオリジナルで、良い時は景品を出したりほめるだけだったり、悪い時は顔に墨を塗ったりハリセンで叩いたりムチで叩いたり様々です。 また、お客さんからお題をもらう場合もあります。「謎掛け」といいまして、「○○と掛けて△△と解く」「その心は?」ってやつです。○○の部分をお客さんからお題として出してもらって作ります。一番の名作は「鶯」のお題で故・春風亭梅橋(元・柳亭小痴楽)作の「“鶯”と掛けて“昔のお葬式”と解く。その心は、なきなきうめに行くでしょう」。 夏の寄席は大喜利のある特別興行が盛りだくさんです。 八月上席は浅草演芸ホールで小遊三率いるデキシーバンドの「にゅうおいらんず」、中席は新宿末広亭では可楽・小柳枝率いるハワイアンバンド「アロハマンダラーズ」(私も出ます!)、浅草演芸ホールでは「住吉踊り」、池袋演芸場では「二人羽織」、下席の浅草演芸ホールでは「大喜利(謎掛け)」。(その他、怪談噺や禁演落語の特別興行もあります)詳しくはこちらでチェック!http://www.geikyo.com/theater/index.html ぜひ生の大喜利をお楽しみください! 2008/8/10 メルマガ掲載 |

かっぽれの総踊り。圧倒されます!

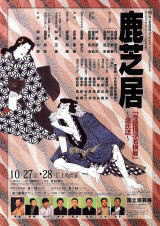

(浅草演芸ホール)  雷門助六の“あやつり人形”。まるで本物。 (新宿末広亭)  鹿芝居 「与話情浮名横櫛(よはなさけうきなのよこぐし)」 のチラシ(国立演芸場)  浴衣でデキシーランドジャズ。

酸欠寸前の三遊亭小遊三と余裕の春風亭昇太。 (浅草演芸ホール)

司会は三笑亭笑三。

下手な答えでとんでもない顔に…。 (浅草演芸ホール)

|

|

なぜかハワイ。不思議。

私もベース弾いてます。 (新宿末広亭) |

どうぞごひいきに 其の壱 其の弐 其の参 其の四 其の五 其の六  瀧川鯉之助公式HP |

|