早稲田大学商学研究科でイノベーション・マネジメントを研究している岸田伸幸(高35)です。このたび4年ほど前に手がけた洋書の翻訳本が、以下のとおり刊行されましたので、ご案内かたがたメルマガに寄稿させていただきます。割とニッチな戦時技術秘史ですが、日本人にとってはオーストラリアの地域研究的側面もあり、一般に書名の字面から皆さんが持たれるであろう印象からは、相当かけ離れた読後感を残すものと思います。

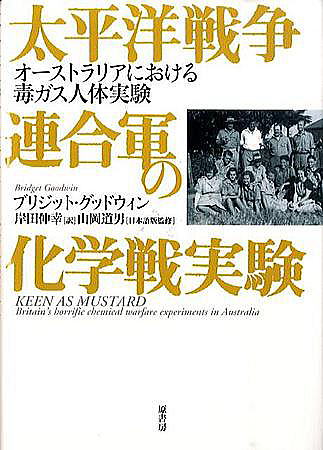

『太平洋戦争連合軍の化学戦実験:オーストラリアにおける毒ガス人体実験』

B・グッドウィン著、岸田伸幸訳、山岡道男監修。原書房 2009/4/20刊。

連合国は戦前、旧軍が中国で毒ガスを使用しているのは知っていましたが、具体的にどう使用しているかは良く判らなかったようです。それどころか、対日戦の主戦場となる太平洋・東南アジアの熱帯雨林の戦場での化学戦に対する準備が出来ていませんでした。

本書では、毒ガスを使用する恐れがある日本軍の快進撃に驚愕して、英軍科学者がけしかけ、米軍が後押しし、その気になって極秘の熱帯化学戦実験に邁進した豪州人達の、愛国的悲喜劇が描かれています。2千人以上の豪軍兵士がいわばモルモット役になり、不十分な防護装備で、豪クイーンズランド州の熱帯環境で様々な化学兵器に被毒させられました。ケアンズ沖のブルック諸島では、実戦さながらのシミュレーション実験も行われました。

実験で直接に死亡者が出たか否かは現在も不明ですが、被験や実験スタッフに多数の負傷者が出ただけでなく、戦後も後遺症に苛まれ続け、マスタードガス被毒が原因の癌や呼吸器疾患で多くが死去しました。実験の存在が戦後も長らく秘密だったため、傷痍軍人援護が不十分になったことが更に状況を悪化させ、豪連邦政府に対する訴訟沙汰も起きました。戦後、英国の核実験で豪州兵が多数被爆していますが、その祖形となる事件でしょう。

連合軍側が勝手に浮き足立った話ですから、第二次世界大戦の毒ガス話としては珍しく、日本が責任を問われる筋合いのない事件ですが、豪州にとって日本の脅威がどれほど深刻だったかという点、連合軍も太平洋戦域で毒ガスの存在を意識しつつ戦争していたという点、また戦前の欧米では毒ガスを人道的兵器と提唱する勢力が有力だったことなど、現代の視点からは見落とし勝ちの興味深い論点を、幾つも読み取ることができます。

本書は同主題のドキュメンタリー映画”Keen as Mustard”を1989年に撮った著者グッドウィン女史が、10年かけた研究を元に書いた本です。化学戦の諸先行研究をレビューした序章や、戦前に人体実験による毒ガス研究を推進した英国のホールデンやバークロフトなどを扱った第1章には、英米の人文系論文由来の粘着質な味わいがあります。

一転してインタビュー素材から起したオーラル・ヒストリーを軸に構成される本書の中盤は、こうした作品としては意外なほど柔らかく、関係者の肉声や人間味を感じさせます。

人体実験被験者数百名の受傷状況リストや参考文献集、機密解除された化学戦研究極秘レポートに基づく大量の脚注など、読む人が読めば意外な情報源になるかもしれません。

こうした愚挙ともいえる国家的化学戦体験が、現代オーストラリアを化学軍縮活動の推進役にしたことは、元化学戦実施国である日本としても、玩味すべき話だと考えています。

しかし、戦争中の毒ガス秘密研究所で人体実験の傍ら、科学者や志願被験者が女性研究スタッフ達を交えたパーティーや色恋沙汰に精を出していたとか、毒ガス火傷の大きさを競い合う賭けを、被験豪兵同士でやっていたとかいうエピソードには、伝え聞く旧軍の内情や日本の銃後と比べると、驚きを通り越して唖然とせざるを得ません。同じ太平洋戦争を地球の南半分側からみると、まるで違った姿に見えることへの驚きが、趣味的にコツコツと手がけた翻訳原稿を、出版社に採り上げてもらえた理由のひとつかもしれません。

さて次に、なぜこの本に取り組んだかについて、少しお話させてください。

旧軍が毒ガスを使用した事実は長らくタブー扱いで戦後世代に対して秘密にされ、1990年代初の化学兵器禁止条約を巡り、漸くおおっぴらな議論が盛んになりました。しかしそれ以前にも、旧軍関係者の内部的刊行物にはちらほらと記事が存在していました。静岡県はご存知のとおり、中国からの復員者の多い土地柄で、中高生のころ私の地縁・血縁者にも少なからずそうしたお爺さん達がいました。彼らが語る戦争体験や歴史観は、メディアや教育の場で教えられる話とはかなりギャップがありました。中国との戦争で毒ガスを使ったという記載を、いわゆる戦友会発行の郷土部隊史なる自費出版物にみつけたのはその頃でした。ものの本には第二次大戦では毒ガスは使用されていないと書かれていましたし、この国際法違反の狼藉の暴露を、どう理解すべきか高校生ながら困惑したものです。

森村誠一の『悪魔の飽食』がベストセラーとなったのは韮高在学中のことで、当時、私も読みましたが、細菌戦同様に化学戦が隠され続けてきたのはなぜか、大いに疑問に思いました。大学に進んで、図書館で密かに(笑)関係史料を漁ったところ、中国(国民党)側の公刊史書に、ちゃんと「日本軍が毒気を使用して攻めてきた」旨の記述を見つけ、一安心したものです。つまり、連合国側は旧軍の毒ガス使用を百も承知で一連の戦後処理を行ったこと、少なくとも我々が地域ぐるみでBC級戦犯を匿っている訳ではない(爆笑)ことが分かったからです。もっとも戦後、化学戦をタブー扱いしてきた人たちは、旧軍の化学戦を上手く国民一般や世界に隠し通せている、と信じていたのかもしれません。そうした文脈において、オーストラリア実験に私が関心を持ったのは、それが中国との関連で語られがちな旧軍の毒ガス戦が、西側連合国に与えた顕著な影響の一つだからです。

更にもう一点、人体実験というキーワードには、前職で手がけていたバイオ・医療関係のベンチャー・プロジェクトとの知的連想もはたらいています。そもそも新薬・新医療機器の治験なるものは、厳重に管理された人体実験に外なりません。また、暫くお手伝いさせていただいた江川晃二先生のメディネットなどは、自由診療による抗がん免疫細胞医療支援サービスと、それに並行して高度医療の臨床研究を推進するビジネスモデルですが、これはインフォームドコンセントベースの人体実験を収益事業化したものともいえます。

医療も、軍事も、ITも、金融も、消費財も、そのイノベーションの過程では幾多の試行錯誤を繰り返さざるを得ず、そこで生ずるコストや犠牲をどうマネジメントするかが重要です。私の本筋の技術経営研究には、そんな文脈でオーストラリア実験が繋がっています。

なるべく読みやすい訳文を心がけましたので、幅広い皆様にご一読頂ければ幸甚です。

WA!No.31-1へ